本日担当 ロイヤルブルー

あっという間に5月も中旬ですね。

ゴールデンウィークも終わり、少しずつ日差しの強さを感じるようになってきました。街路樹の緑が濃くなり、初夏の訪れを肌で感じる季節になりましたね。

新年度が始まって1ヶ月ちょっと。環境の変化や忙しさで、なんとなく疲れを感じている方も多いのではないでしょうか?「5月病」なんて言葉もあるように、心と体のバランスが崩れやすい時期でもあります。無理をせず、上手にリフレッシュしながら過ごしていきたいですね。

さて今回は、5月の季節の節目である「立夏(りっか)」と「小満(しょうまん)」という二十四節気についてご紹介したいと思います。この時期ならではの自然の移り変わりや季節の意味を、少しでも感じていただけたらうれしいです。

目次

1.『立夏』について

2.『小満』について

3.夏のはじまり

1.『立夏』について

2024年は5月5日になります。

「夏の立つがゆへなり」

――これは、二十四節気を記した古書「暦便覧(こよみびんらん)」に記された『立夏』の言葉です。意味としては「春が極まり、いよいよ夏の気配が立ち始めるころ」というもの。季節のうつろいを感じる、とても趣深い言葉ですね。

この日から、暦の上では夏が始まります。立秋の前日までが「夏」とされ、季節の変わり目としても重要な節目です。野山には新緑があふれ、植物がいきいきと葉を伸ばし、かえるの鳴き声が聞こえ始めるころ。竹の子がにょきにょきと顔を出し、自然の生命力を感じることができます。

風景だけでなく、食べものや行事からも初夏を感じられます。例えば、山菜や初物の野菜を食卓に取り入れるのも、季節を楽しむ一つの方法です。

2.『小満』について

2024年は5月20日になります。

「万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る」

――こちらも「暦便覧」に記された小満の説明です。「陽気が増し、万物がすくすくと成長し、天地に満ちていく」様子を表しています。草木はぐんぐん伸び、花は咲き誇り、自然界のエネルギーが満ちてくる季節ですね。

「小満」という言葉には、「少し満ちる」「少し満足する」という意味も込められていると言われています。田畑の作物に実がつき始め、農家の方々がようやくひと安心する…そんな時期でもあります。

またこの頃になると、夏の風物詩である衣替えの準備をするご家庭も多いかもしれませんね。日中は汗ばむほどの陽気の日も増えてくるので、そろそろ夏支度を始める良いタイミングです。

3.夏のはじまり

季節は移り変わり、私たちの暮らしにもさまざまな影響を与えてくれます。5月5日は「こどもの日」でもありましたが、みなさんどんなふうに過ごされましたか?

わたしはというと、子どもと一緒にお出かけしたり、公園で季節の草花を観察したり、時には家でゆっくり過ごす時間も取り入れながら、充実した連休を過ごしました。ただ、やっぱり感じたのは「メリハリの大切さ」。忙しすぎても疲れてしまうし、逆にゆったりしすぎると気持ちが緩みすぎてしまって体調を崩しがち…。

だからこそ、ほどよいバランスと計画性が必要だなと、改めて実感した連休でもありました。

季節の行事をカレンダーで楽しもう!

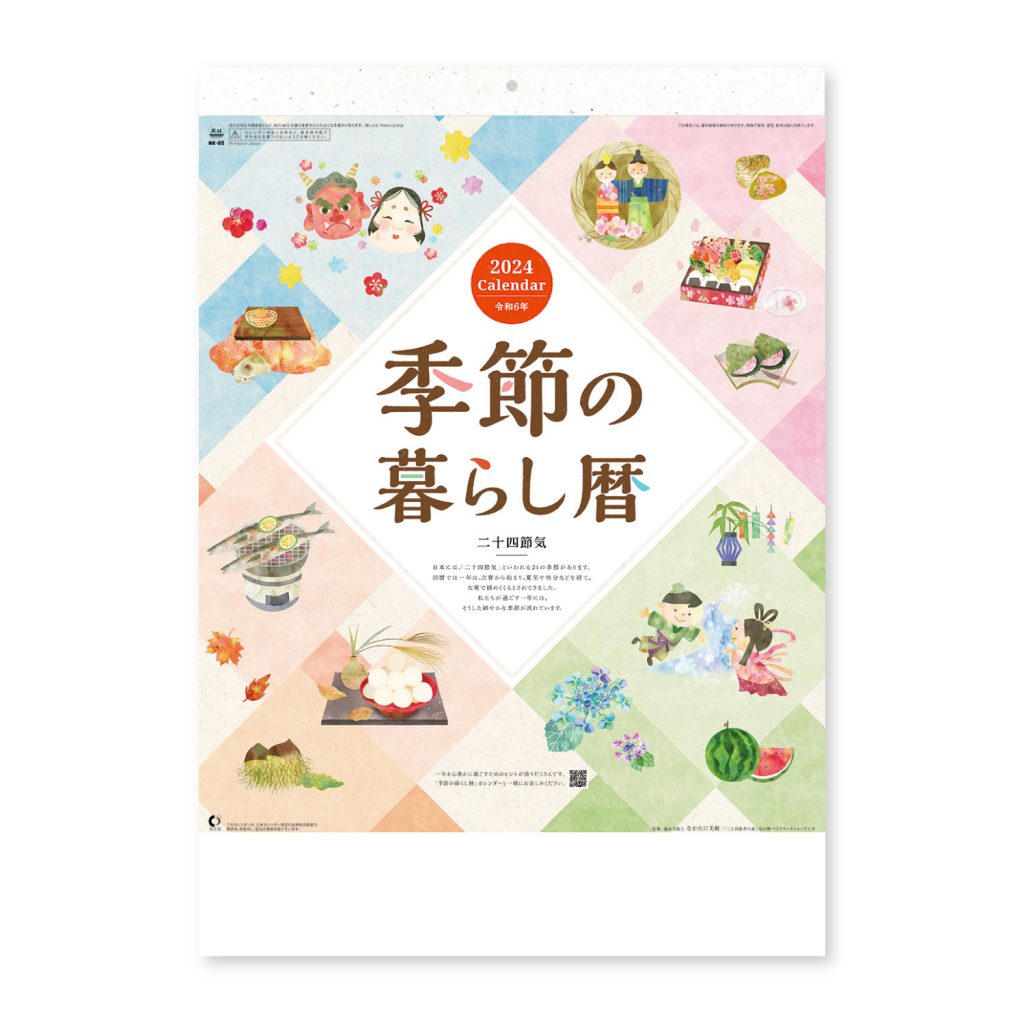

そんな“季節の節目”をもっと楽しく、日々の暮らしの中で感じるためにおすすめなのが、「NK-96 家庭の季節の暮らし暦」です!

このカレンダーは、毎日のちょっとした行事や記念日、二十四節気や日本の伝統的な行事などがわかりやすく載っていて、子どもと一緒に「今日は何の日?」と話すのにぴったり。

「この花が咲く季節だね」とか「もうすぐ梅雨入りかもね」なんて、ちょっとした会話のきっかけにもなります。

季節の行事や風習を自然に暮らしに取り入れることで、忙しい毎日にも小さな楽しみが生まれますよね。大人にとっても子どもにとっても、季節を感じることは心の栄養になるのかもしれません。

気になった方は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね!

そんなときにはNK-96家庭の季節の暮らし暦がオススメ

子どもと季節の行事を感じながら、今日は何の日❔を伝えるのにピッタリ💡

是非一度ご覧ください‼

次回は『芒種』と『夏至』についてお伝えしようとおもいます。